|

|

BaSYS HydroCAD |

|

BaSYS HydroCAD dient der hydrodynamischen Berechnung und Überprüfung von Kanalnetzen basierend auf der Ganglinien-Volumen-Methode. BaSYS HydroCAD arbeitet auf Grundlage einer impliziten Lösung der Differentialgleichungen, welche die zeitliche Entwicklung des Abflussverhaltens beschreiben. Aufruf aus Gruppe Berechnung der klassischen Barthauer Management Console.

Dieser Abschnitt der Hilfe umfasst die Modellierungsansätze des Rechenkerns. Zur Anwendung von BaSYS HydroCAD siehe Abschnitt BaSYS Kanalsimulation.

Abschnitte der Hilfe

In der Hilfe werden folgende Abschnitte beschrieben:

Simulationsverfahren

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Abschnitt der Hilfe werden die wichtigsten Anwendungsbedingungen des implementierten Simulationsverfahrens sowie die Durchführung der Simulation beschrieben.

|

● |

|

Durchführung der Simulation |

Ganglinien-Volumen-Methode

|

|

Zugehöriges Symbol |

In HydroCAD ist des Simulationsverfahren der Ganglinien-Volumen-Methode (GVM) implementiert. Hierbei handelt es sich um ein Niederschlag-Abfluss-Modell zur Berechnung des instationären und diskontinuierlichen strömenden und schießenden Abflusses in offenen und geschlossenen Gerinnen mit einem impliziten Differenzenschema.

Kurzbeschreibung

Die Berechnung beginnt bei der Transformation des Niederschlages in den Oberflächenabfluss von Straßen, Dächern und Grünflächen. Der Ablauf der Hochwasserwelle im Kanalnetz, das Steigen und Fallen der Wasserstände in den Kanälen, Schächten, Regenüberläufen und Becken und die Überlagerung der entlasteten Abflusswellen in den Vorflutern werden in ihrer zeitlichen Abfolge ermittelt.

Die Verbundwirkung in vermaschten Netzen und das Retentionsvermögen der Kanäle und Rückhaltebauwerke wird ebenso berücksichtigt wie die häufig zu beobachtende Umkehr der Fließrichtung an Hochpunkten, Verzweigungen, Einmündungen oder Regenüberläufen.

Beim Aufstau über Gelände wird der Anteil des Abflusses, der momentan im Netz nicht bewältigt werden kann, auf der Oberfläche gespeichert und nach dem Rückgang des Überstaus wieder sukzessive dem Kanalabfluss zugeführt.

Stärken der hydraulischen Simulation

Die Verwendung der vollständigen Saint-Venant-Gleichungen und die Formulierung der internen Randbedingungen an Knoten und Sonderbauwerken erlaubt über das "normale" Abflussverhalten hinaus u.a. die Darstellung bzw. Berücksichtigung folgender hydraulischer Phänomene:

-

Senkungskurven an Abstürzen und bei Gefällswechseln

-

Impulsverluste in Verbindungsbauwerken und bei Querschnittsänderungen

-

Schachtverluste beim Einstau

-

Speicherung in Schächten und Kammern

-

Aufstau im Sammelgerinne hinter Streichwehren

-

freier und rückgestauter Ausfluss unter Schützen

-

Schwingungsvorgänge beim vollständigen Schließen von Schiebern

Die lokale Regelung von Schiebern, Wehren oder Pumpen kann erweitert werden durch die Steuerung von Rückhalteanlagen oder Pumpwerken in Abhängigkeit von an anderen Stellen im Netz gemessenen (berechneten) Abflüssen oder Wasserständen. Damit können Vorschläge zur Kanalnetzbewirtschaftung auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft werden.

Berechnungskapazität

Die GVM verarbeitet bis zu 14.000 beliebig konfigurierte Berechnungselemente wie Rohre, offene Entwässerungsgräben, Rückhaltekanäle und -becken ebenso wie Verzweigungen, Regenüberläufe, Springüberläufe, Pumpwerke, Schieber und Klappen in einem Berechnungsgang. Durch das implizite Lösungsverfahren bestehen keine numerischen Restriktionen hinsichtlich der Haltungslängen und Berechnungszeitschritte.

Fragwürdige Näherungsverfahren zur Berechnung von eingestauten Kanälen oder von Dükern, wie sie bei expliziten Lösungsverfahren verwendet werden, sind hier nicht erforderlich. Auf fehleranfällige und arbeitsaufwändige Netzvereinfachungen ("Grobnetze") zur Erzielung stabiler Ergebnisse kann verzichtet werden.

Folgende Übersicht zeigt die allgemeine Berechnungskapazität je Berechnungslauf für die Simulationsarten (ES) Ereignis / Kurzzeit, (LZ) Langzeit und (SF) Schmutzfracht:

|

Systembelastung |

Kapazität |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Legende |

|

* |

Diese Angabe bezieht sich ausschließlich auf Datumsregen. |

|

** |

Für (1) befestigte / (2) unbefestigte Fläche, (3) häusliches / (4) gewerbliches Abwasser, (5) Fremdwasser |

Die nächste Übersicht zeigt die objektbezogene Berechnungskapazität je Berechnungslauf:

|

Netzelemente |

Detail |

Kapazität |

|

Einzugsflächen |

Oberflächentypen |

500 |

|

|

Flächenarten je Oberflächentyp |

3 |

|

Kanalobjekte |

Haltungen, Bauwerke, (gesteuerte) Regelorgane |

50 000 |

|

|

Bauwerke (Langzeit- und Schmutzfrachtsimulation) |

8 000 |

|

Haltungen |

Profiltypen |

1 000 |

|

Gesteuerte Regelorgane |

Schieber, Pumpen, bewegliche Wehre |

65 |

|

Wehre |

Wehrtypen |

* 7 |

Folgende (*) Wehrtypen sind in das Simulationsmodell integriert:

-

Streichwehr mit Sammelrinne

-

Streichwehr ohne Sammelrinne

-

Angeströmtes Wehr mit Sammelrinne

-

Angeströmtes Wehr ohne Sammelrinne

-

Schälzunge

-

Springüberlauf

-

Bauwerk mit Schieber und Notüberlauf

Langzeitsimulation

|

|

Zugehöriges Symbol |

|

Die Langzeitsimulation verarbeitet für den Überstaunachweis eine Serie beliebig vieler Regenereignisse aus einer längeren Jahresreihe. Für die Regenereignisse der Serie wird der Überstaunachweis in einem einzigen Berechnungslauf durchgeführt. Die maßgebenden Regenereignisse werden vorher mit dem Programm Rain Manager über statistische Funktionen ausgewählt und über einen Assistent nach HydroCAD importiert. Eine besondere Aufbereitung der Netzdaten ("Grobnetz") entfällt, da die Seriensimulation mit den gleichen Netzdaten wie für die Simulation eines Einzelereignisses erfolgt.

Tages- und Jahresgänge für das Schmutz- und Fremdwasser

Gemäß DWA M 165 kann bei kleinen Entwässerungssystemen der Tagesmittelwert des Schmutzwasserzuflusses und der Jahresmittelwert des Fremdwassers angesetzt werden.

Bei größeren Entwässerungssystemen und bei der Kontinuumsimulation ist der Tages- und Wochengang des häuslichen und betrieblichen Schmutzwasserzuflusses und der Jahresgang des Fremdwassers zu ermitteln und bei der Niederschlag-Abfluss-Simulation anzusetzen. HydroCAD kann je Berechnung bis zu 25 Gruppen (Mo - Fr, Sa - So) von Schmutzwasserganglinien für das häusliche und betriebliche Abwasser nutzen. Die Gangliniengruppen werden in der Bibliothek verwaltet. Während eine Gangliniengruppe global für alle Kanalelemente gilt, können die übrigen 24 Gruppen individuell beliebigen Kanalelementen zugeordnet werden. Für das Fremdwasser können in gleicher Weise fünf verschiedene Jahresganglinien vorgegeben werden. Damit kann beispielsweise auch der mittlere monatliche Abfluss in einem Gewässer dargestellt werden.

Häufigkeitskurven und Jahreswerte

Das Überstauvolumen und die Überstaudauer wird für offene Gerinne, Kanäle und Bauwerke jeweils als Häufigkeitsverteilung ausgewertet. Der Anteil des Überstauvolumens, welcher das System verlässt und somit nach Regenende nicht ins Netz zurückfließt, wird gekennzeichnet und in den Volumenbilanzen entsprechend berücksichtigt.

Für Speicherbauwerke werden zusätzlich das gespeicherte Volumen, die Dauer der Speicherfüllung, sowie die Zufluss- und Entlastungsdaten als Häufigkeitsverteilungen ausgewertet. Die zugehörigen Jahressummen werden ermittelt.

Simulationsdauer

Die Simulationsdauer für ein Ereignis wird gleich der Regendauer plus der längsten Fließzeit im Kanalnetz gesetzt.

Schmutzfrachtsimulation

|

|

Zugehöriges Symbol |

|

Die hydrodynamische Schmutzfrachtberechnung kann parallel zur Abflussberechnung für bis zu 6 Schmutzstoffe durchgeführt werden. Der Vorteil dieser Berechnungsart liegt vor allem darin, dass sie gemeinsam mit der Kanalnetzberechnung und mit den selben Netzdaten erfolgen kann. Eine spezielle Aufbereitung des Netzes ("Grobnetz", SMUSI) ist somit nicht erforderlich. Die hydrodynamische Schmutzfrachtberechnung eignet sich besonders für große Netze mit ausgedehnten Speicherräumen. Für solche Netze kann die hydrologische Schmutzfrachtberechnung nämlich nicht angewendet werden.

Tages- und Jahresgänge für das Schmutz- und Fremdwasser

Die hydrodynamische Schmutzfrachtberechnung greift auf die per Bibliothek verwalteten Tages- und Jahresgänge für das Schmutz- und Fremdwasser zu. Die Details der Tages- und Jahresgänge werden in der Theorie zur Langzeit-Seriensimulation beschrieben.

Konzentrationen der Abwasserinhaltsstoffe

Für die frei wählbaren Schmutzstoffe können je nach Herkunft des Abwassers fünf verschiedene Konzentrationswerte angegeben werden. Darüber hinaus können für jedes Kanalelement abweichende Werte gewählt werden, um beispielsweise spezielle Industriebetriebe zu erfassen.

|

Herkunft / AFS-Bindung |

Einheit |

BSB |

AFS |

CSB |

TOC |

NH4 |

PO4 |

|

Regenwasser von nicht befestigten Flächen |

mg/l |

10 |

100 |

5 |

0 |

10 |

10,0 |

|

Regenwasser von befestigten Flächen |

mg/l |

10 |

132 |

103 |

34 |

1 |

1,1 |

|

Häusliches Abwasser |

mg/l |

300 |

400 |

600 |

200 |

22 |

15,0 |

|

Betriebliches Abwasser |

mg/l |

1000 |

100 |

765 |

0 |

0 |

0,0 |

|

Fremdwasser |

mg/l |

0 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0,0 |

|

Prozentuale Bindung an die abfiltrierbaren Stoffe (AFS) |

% |

35 |

100 |

30 |

30 |

0 |

0,0 |

Mittlere Konzentrationen ausgewählter Stoffe im Schmutzwasserabfluss sowie prozentuale Bindung an die abfiltrierbaren Stoffe (Beispiel)

Absetzwirkung von Speicherbecken

Für jedes Becken kann eine Absetzwirkung vorgegeben werden. Der abgesetzte Schlamm wird in Abhängigkeit von der Beckenfüllung aus dem Schlammspeicher gepumpt. Die Absetzwirkung der Abwasserinhaltsstoffe wird durch ihre Bindung an die abfiltrierbaren Stoffe (AFS) gesteuert.

Häufigkeitskurven und Jahreswerte

Bei der Langzeit-Seriensimulation werden die Abflüsse und Schmutzfrachten an Regenüberläufen und –becken, Regenauslässen und anderen Entlastungsbauwerken als Häufigkeitsverteilungen ausgewertet und die Jahressummen für Mengen, Dauern und Entlastungshäufigkeiten ausgegeben.

Randbedingungen

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Abschnitt werden die Randbedingungen der hydrodynamischen Simulation beschrieben.

Lösung des Gleichungssystems

|

|

Zugehöriges Symbol |

Gemäß der hydraulischen Grundlagen stehen für jedes Kanalelement vier Gleichungen zur Bestimmung der vier Unbekannten in einem neuen Zeitschritt zur Verfügung:

-

Bewegungsgleichung (Saint-Venant) im Kanal

-

Kontinuitätsgleichung (Saint-Venant) im Kanal

-

Bewegungsgleichung und/oder Impulsgleichung am Knoten unten

-

Kontinuitätsgleichung am Knoten oben

Bei N Transportelementen erhält man also 4·N Gleichungen, welche simultan zu lösen sind, um die 4·N Unbekannten zu erhalten - bei 1.000 Elementen also 4.000 Gleichungen.

An Verzweigungen und Sonderbauwerken muss neben der Kontinuitätsgleichung für das Bauwerk bzw. den Knoten noch eine Bewegungsgleichung bzw. die Gleichung des Regelorgans aufgestellt werden.

Im Allgemeinen wird zur Lösung derartiger Aufgabenstellungen die verallgemeinerte Newton-Methode angewendet. Hierbei wird die Lösung des nichtlinearen Systems durch die schrittweise Lösung linearer Systeme ersetzt. Die linearen Gleichungssysteme sind im vorliegenden Fall zeilenweise schwach besetzt und können mit Sparse-Matrix-Techniken effizient gelöst werden.

In der Ganglinien-Volumen-Methode wird dieses Verfahren etwas modifiziert: die Gleichungen werden für Gruppen von Elementen geblockt und innerhalb der Blöcke mit dem Newton-Verfahren gelöst. Die Lösung der Gleichungen am Rande der Blöcke erfolgt mit einem Relaxationsverfahren.

Das Newton-Verfahren konvergiert sicher, wenn die Startwerte für die Iteration bereits nahe bei der Lösung liegen. Auf die Bereitstellung guter Startwerte muss daher große Sorgfalt verwendet werden.

Die iterative Berechnung der Unbekannten in den einzelnen Blöcken gilt als beendet, wenn die Funktionsnorm oder der relative Fehler den Wert 0,001 unterschreiten. Die Netziterationen werden abgebrochen, wenn vorgegebene Toleranzgrenzen in keinem Element des Netzes überschritten werden. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, zwei unterschiedliche Kriterien anzusetzen, die beide gemeinsam erfüllt sein müssen:

-

maximale Abweichung in den Abflüssen

-

maximale Abweichung in den Wassertiefen

Da bei jeder Netziteration nur die Elemente neu berechnet werden müssen, bei welchen sich bei der letzten Iteration Änderungen ergeben haben, reduziert sich die Anzahl der zu lösenden Gleichungen im Allgemeinen rasch.

Am Ende der Berechnung werden für jeden Zeitschritt die Anzahl der Netziterationen und die Elemente mit den größten Abweichungen und deren Größe sowohl für die Durchflüsse als auch für die Wassertiefen angegeben.

Konvergenz des Simulationsmodells

|

|

Zugehöriges Symbol |

Das hydrodynamische Berechnungsmodell GVM ist ein iteratives Nachweis-, kein Dimensionierungsverfahren (wie z.B. das Zeitbeiwertverfahren). Der Anwender gibt eine Netzkonfiguration vor und weist mit der Berechnung die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes nach.

Aufgrund des impliziten Lösungsansatzes (Implizites Differenzenverfahren mit Newton-Iteration und überlagertem, globalem Relaxationsverfahren) ist dabei keine Beschränkung der Länge der Berechnungsstrecken und der Zeitschritte aus numerischen Gründen notwendig. Die Berechnungsstrecken entsprechen im allgemeinen den tatsächlichen Haltungen und die Zeitschritte werden nach den physikalischen Erfordernissen (Abflussdynamik) gewählt (1-5 Minuten).

In einem Berechnungszeitschritt werden in einer Vorrechnung zunächst die Abflüsse für die vorgegeben Rückstauhöhen berechnet. Es wird für alle Elemente nacheinander in der definierten Fließrichtung QU und HO berechnet; QU ist für das nächste Rohr QO, HU wird festgehalten. In einer Rückrechnung werden für die festgehaltenen Abflüsse QO und QU die Wasserstände HU und HO berechnet. Das Modell berechnet nun in einer weiteren Iteration, diesmal ausgehend von den zuvor berechneten Wasserständen, neue Abflüsse und neue Wasserstände. Es folgen so viele Iterationen, bis eine genügend genaue Übereinstimmung der Abflüsse und Wasserstände zwischen zwei Iterationen vorliegt. Dann wird zum nächsten Zeitschritt übergegangen und der Iterationsprozess beginnt von neuem.

Zur Steuerung der Berechnung gibt das Modell bzw. der Anwender mehrere Parameter vor:

-

Abbruchkriterien: Der Iterationsvorgang wird beendet, wenn bestimmte Abbruchkriterien erfüllt sind.

-

maximale Iterationszahl: Aufgrund des komplexen Lösungsalgorithmus kann der Fall eintreten, dass das Modell nicht konvergiert, d.h. zum Beispiel in eine Endlosschleife gerät. Aus diesem Grunde gibt der Anwender eine maximale Iterationszahl ITN vor, nach deren Erreichen die Berechnung des entsprechenden Zeitschrittes abgebrochen wird, auch wenn die oben genannten regulären Abbruchkriterien noch nicht erfüllt sind.

-

Relaxationsparameter: In jedem neuen Iterationsschritt nimmt das Simulationsmodell eine neue Lösung (Abfluss und Wasserstand) an, wobei diese Lösung von der im letzten Iterationsschritt angenommenen, aber als noch nicht richtig anerkannten Lösung (Abbruchkriterien nicht eingehalten, s.o.), abgeleitet wird. Bei den Relaxationsparametern handelt es sich um Parameter, die das Maß der Änderung der neuen Lösung begrenzen und somit den Iterationsprozess dämpfen.

Die im Folgenden beschriebenen möglichen Konvergenzprobleme Querschnittseinengung oder Singuläre Matrix können dazu führen, dass die vorgegebene, maximale Anzahl der Iterationen nicht ausreicht, um die Abbruchkriterien der Berechnung zu erfüllen. Die relevanten Gründe sind dann in der Datei KANAL.INF protokolliert.

Querschnittseinengung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Das Konvergenzproblem Querschnittseinengung, also der Wechsel von einem größeren zu einem kleineren Profilquerschnitt, tritt in jedem Kanalnetz auf, beispielsweise an der Verzweigung mehrerer Kanäle oder in Stauraumkanälen. Auch hier bewirken kleine Änderungen der Durchflussmenge bei Überlastung des kleineren Abflussquerschnittes große Änderungen der Reibungsverluste und damit des berechneten Rückstaus. Das Simulationsmodell neigt an extremen Querschnittseinengungen >50-70 % in Ausnahmefällen zum Oszillieren und damit zu Iterationsproblemen.

Solche Querschnittseinengungen sind in der Regel nicht als Standardschächte, sondern als Drosselbauwerke konstruiert. Diese werden aber oft als Standardschächte ohne besondere Kennung geführt. Die tatsächlich auftretenden Einlaufverluste werden im Berechnungskern für Standardschächte nicht berücksichtigt (nur Ansatz normaler Schachtverluste), weil ein Standardschacht angenommen wird.

|

→ |

|

Drosselbauwerk (In der Datenbank ursprünglich Standardschacht) |

|

→ |

Zur Berücksichtigung der besonderen Einlaufverluste am Beginn der Drosselstrecke empfiehlt sich in solchen Fällen die Simulation des entsprechenden Schachtes als Drosselbauwerk. Der Standardschacht ist also manuell durch ein Trennbauwerk/Regenüberlauf oder Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken - Element zu ersetzen.

Bereits während der Datenprüfung werden Querschnittseinengungen > 50% erkannt und in der Datei DATEST.DAT gemeldet. In der Datei KANAL.INF wird gemeldet, an welchen Rohren bzw. Becken nach der maximalen Iterationszahl die größten Abweichungen vorliegen. Wenn sich bei diesen Rohren eine Querschnitteinengung befindet (siehe Meldung in Datei DATEST.DAT), sollte an der Einengungsstelle einen Drosselschacht modelliert werden.

Für die Modellierung dieses Drosselschachtes sollten folgende Hinweise berücksichtigt werden:

-

Grundfläche FRUE entsprechend der realen Situation

-

Sohlkote SRUE gleich der Sohlkote oben des abgehenden Rohres, sowie

-

kein Überlauf, falls kein Verzweigungsschacht.

Singuläre Matrix

|

|

Zugehöriges Symbol |

Das Konvergenzproblem Singuläre Matrix deutet auf numerische Schwierigkeiten an Bauwerken oder Verzweigungen hin. An diesen Stellen müssen bis zu 9 Unbekannte gefunden werden, wofür bis zu 9 Gleichungen notwendig sind. Diese Gleichungen sind aber wasserstandsabhängig und können sich bei jeder Iteration ändern. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass zwei Gleichungen identisch werden und damit nur 8 Gleichungen, also eine weniger als erforderlich, aufgestellt werden können. Das Gleichungssystem ist damit unlösbar und es kommt zur Meldung Singuläre Matrix.

Dieses Problem kann beispielsweise an Wehren bei großen, allein durch Rückstau verursachten Überfallhöhen in Verbindung mit kleinen Abflüssen oder bei sehr kurzen Verzweigungsrohren auftreten. Kleine Wasserstandsänderungen verursachen dann große Abflussänderungen.

Zur Behebung dieses Problems sind zunächst die Eingabedaten zu prüfen. Erfahrungsgemäß sind sie manchmal fehlerhaft. Ist dies nicht der Fall, sind als absolute Ausnahme die Netzelementparameter zu modifizieren. Beispielsweise ist das Drosselrohr etwas zu verlängern und das nächste Rohr um den gleichen Wert zu verkürzen. Dieses Problem kann also nur durch Probieren gelöst werden.

Abbruchkriterien

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Netziterationen in einem Zeitschritt werden vom Programm beendet, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

-

Die Differenz der mittleren Abflüsse Qm = 0,5 ∙ (Qo + Qu) zwischen zwei Iterationsschritten ist bei keinem Rohr größer als eine intern vorgegebene, zulässige Abweichung DQzul. Diese beträgt maximal 5 l/s bzw. 0,5 % vom berechneten Qm. Bei der Berechnung der Trockenwetterabflüsse beträgt DQzul 2 l/s bzw. 0,2 % von Qm.

-

Die Differenz der mittleren Wassertiefen hm = 0,5 ∙ (ho + hu) zwischen zwei Iterationsschritten ist bei keinem Rohr größer als die vom Anwender vorgegebene zulässige Abweichung ABRU, die im Formular "Berechnung" vorgegeben wird.

-

Die Differenz der Beckenvolumina zwischen zwei Iterationsschritten ist bei keinem Becken größer als 0,1 m³. Ist das gesamte Netzspeichervolumen (Rohre, Schächte und Becken) größer als 100 m³, darf die Differenz maximal 0,1 % des Netzvolumens betragen.

Relaxationsparameter

|

|

Zugehöriges Symbol |

Der Relaxationsparameter RELF gilt für die Vorrechnung, der Relaxationsparameter RELB für die Rückrechnung. Die beiden Parameter werden im Formular "Hydraulik-Optionen" festgelegt. Die Dämpfungsparameter beeinflussen sowohl die Konvergenzgeschwindigkeit als auch die Konvergenz an sich.

Höhere Werte vergrößern die Schrittweite und reduzieren die notwendige Iterationsanzahl (und damit die Berechnungsdauer). Bei zu großen Parametern wird die richtige Lösung aber unter Umständen nicht erreicht. Die Iterationswerte springen hin und her, ohne zur richtigen Lösung zu konvergieren.

Niedrigere Werte verkleinern die Schrittweite, erhöhen aber die notwendige Iterationsanzahl (und damit die Berechnungsdauer). Bei zu kleinen Parametern kann es vorkommen, dass die Iterationswerte zwar konvergieren, aber die Abbruchkriterien bei der vorgegebenen maximalen Iterationszahl nicht erreicht werden, da die Schrittweite zu klein ist.

Hydraulik-Optionen

|

|

Zugehöriges Symbol |

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

KIOBE |

- |

Oberfläche |

Überstau auf das Gelände |

|

|

TEMP |

°C |

Wassertemperatur |

Randbedingungen |

Viskosität des Abwassers |

|

IVER |

- |

Schmutzwasser |

Schmutzwasseranfall |

|

|

IWFORM |

- |

Gewerbe / Industrie |

Erfassungsart |

Industriell-gewerblicher Abwasseranfall |

|

INFR |

- |

Fremdwasser |

Erfassungsart |

Fremdwasseranfall |

|

AKB |

mm |

k-, kb-Wert |

Rohrreibung nach Prandtl-Colebrook |

|

|

AKS |

m⅓/s |

kSt-Wert |

Basisdaten Hydraulik |

Rohrreibung nach Manning-Strickler |

|

FS |

m² |

Schachtgrundfläche |

Basisdaten Hydraulik |

Speichervolumen der Schächte |

|

ITN |

- |

Iterationen pro Zeitschritt |

Kalibrierung der Simulation |

|

|

RELF |

- |

Relaxation vorwärts |

Simulationsparameter |

Kalibrierung der Durchflussabflachung |

|

RELB |

- |

Relaxation rückwärts |

Simulationsparameter |

Kalibrierung der Pegelabflachung |

|

STOFF |

- |

Schmutzstoffe |

Wahl des relevanten Schmutzfrachttyps |

|

|

SEDI |

- |

Absetzwirkung Bauwerke |

Schmutzfrachtsimulation |

Absetzung der Feststoffe |

|

TGA |

- |

Erster Tag |

Beginn des arbeitsfreien Abschnitts |

|

|

TGE |

- |

Zweiter Tag |

Wochenende |

Ende des arbeitsfreien Abschnitts |

KIOBE

KIOBE ist zur Modellierung des hydraulischen Systems äußerst wichtig. Der Parameter definiert die Beziehung zwischen Kanalobjekt und Geländeoberfläche. Folgende Werte sind definierbar:

|

● |

0 |

Wasserspiegelhöhe unbegrenzt: |

Keine Begrenzung der Wasserspiegelhöhe |

|

● |

1 |

Druckrohr: |

Druckrohr (Kein Schachtvolumen; keine Schachtverluste) |

|

● |

2 |

Speicherung mit Rückfluss: |

Bei Anstieg des Wasserspiegels über Gelände erfolgt Speicherung auf der Oberfläche und Rückfluss ins Netz. |

|

● |

3 |

Speicherung ohne Rückfluss: |

Bei Anstieg des Wasserspiegels über Gelände läuft das überschüssige Wasser nicht ins Kanalnetz zurück. |

TEMP

Die Wassertemperatur TEMP beeinflusst die Viskosität des Wassers und damit das Transport- und Entlastungsverhalten des Kanalnetzes. Diese Abhängigkeit ist vollständig in die Algorithmen der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung integriert. Bei fehlender Angabe wird mit einer Wassertemperatur von 10°C gerechnet. Der erlaubte Eingabebereich liegt zwischen 0°C und 50°C.

IVER + IWFORM + INFR

Die Konfiguration des Trockenwetterabflusses über IVER + IWFORM + INFR wird in BaSYS Kanalsimulation ausführlich beschrieben.

AKB

Über den k-Wert wird die Rohrreibung nach Prandtl-Colebrook [mm] angegeben. Werte ≥ 1 000 mm werden automatisch als kSt-Wert in die Berechnung exportiert (Division durch 1 000). HydroCAD rechnet nicht mit dem kb-Wert (Betriebsreibung), sondern mit dem expliziten Materialwert.

AKS

Über den genannten Wert wird die Rohrreibung nach Manning-Strickler in [m ⅓/s] angegeben. Werte < 1 m ⅓/s werden automatisch als k-Wert in die Berechnung exportiert.

FS

Über FS und Schachttiefe berechnet HydroCAD das Speichervolumen der Schächte. Daher ist unbedingt ein Wert > 0 ist einzugeben. Empfohlen werden 1,00 m².

ITN

Über den Parameter wird die Anzahl der Iterationen definiert, die innerhalb eines Simulationszeitschritts durchgeführt werden sollen. Die Iterationen pro Zeitschritt gelten für die Vorrechnung (Durchfluss) und die Rückrechnung (Wassertiefe). Empfohlen wird ein Wert von 50 Iterationen.

RELF

RELF definiert die Abflachung (Translation) der Durchflussganglinie in Fließrichtung. Die Werte werden nach folgender Gleichung mit Q [l/s] berechnet:

Q neu = RELF ∙ Q neu + (1 - RELF) ∙ Q alt

Eine Abminderung von RELF bewirkt folgende Änderung der Kalibrierung:

-

Die Netziterationszahl nimmt mit dem Nachteil einer größeren Simulationsdauer zu.

-

Dadurch wird die Netziterationskonvergenz verbessert.

Für RELF gelten folgende Vorgaben:

|

● |

0,15 ... 0,50 |

Zulässiger Wertebereich. |

|

● |

0,40 |

Empfohlener Wert. Der Wert wird standardmäßig in das Feld eingetragen. |

RELB

RELB definiert die Abflachung (Translation) der Wassertiefenganglinie gegen Fließrichtung. Die Werte werden nach folgender Gleichung mit H [m] berechnet:

H neu = RELB ∙ H neu + (1 - RELB) ∙ H alt

Eine Abminderung von RELB bewirkt folgende Änderung der Kalibrierung:

-

Die Netziterationszahl nimmt mit dem Nachteil einer größeren Simulationsdauer zu.

-

Dadurch wird die Netziterationskonvergenz verbessert.

Für RELB gelten folgende Vorgaben:

|

● |

0,10 ... 0,30 |

Zulässiger Wertebereich. |

|

● |

0,25 |

Empfohlener Wert. Der Wert wird standardmäßig in das Feld eingetragen. |

SEDI

Folgende Werte von SEDI können für alle Speicherbauwerke gewählt werden:

|

● |

0 |

keine Absetzwirkung: |

Es werden keine Feststoffe abgesetzt. |

|

● |

10 |

schlechte Absetzwirkung: |

10 Prozent der Feststoffe werden im jeweiligen Speicherbauwerk abgesetzt. |

|

● |

20 |

mittlere Absetzwirkung: |

20 Prozent der Feststoffe werden im jeweiligen Speicherbauwerk abgesetzt. |

|

● |

30 |

gute Absetzwirkung: |

30 Prozent der Feststoffe werden im jeweiligen Speicherbauwerk abges etzt. |

Wochenende

Die Wochenendregelung hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Langzeitsimulation – besonders auf den zeitlichen Verlauf der Schmutzfrachten. Daher berücksichtigt der Berechnungsalgorithmus auch die Lage des Wochenendes. Diese wird bei Bedarf über die Parameter TGA und TGE gesetzt. Bei fehlender Eingabe beginnt das Wochenende mit Samstag und endet mit Sonntag. Zusätzlich ist die Angabe kein Wochenende möglich.

TGA

TGA ist der Tag, mit dem das Wochenende anfangen soll. Über die Auswahlliste kann ein beliebiger Tag gesetzt werden. Bei Wahl von Kein Wochenende besitzt das Wochenende ausschließlich den über TGE gewählten Tag.

TGE

TGE ist der Tag, mit dem das Wochenende enden soll. Über die Auswahlliste kann ein beliebiger Tag gesetzt werden. Bei Wahl von Kein Wochenende besitzt das Wochenende ausschließlich den über TGA gewählten Tag.

Berechnung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Mit Ausnahme der Bezeichnung müssen die Felder des Berechnungsformulars für die hydrodynamische Kanalnetzberechnung vorbereitet sein. Die Berechnung besitzt ausschließlich administrative Eigenschaften. Aus dem Formular werden keine Parameter an den Berechnungskern übergeben.

Berechnungslauf

|

|

Zugehöriges Symbol |

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

RENR |

- |

Bezeichnung |

Identifizierung des Berechnungslaufes |

|

|

RENR |

- |

Lfd.Nr. |

Formularkopf |

Optionaler Sortierparameter |

|

RT |

- |

Regentyp/-reihe |

Formularkopf |

Zuordnung der Niederschläge |

|

NPHI |

1/a |

Häufigkeit |

Häufigkeit des Regens für die Zustandsbewertung |

|

|

TE |

min |

Dauer Regenereignis |

Regenzuordnung |

Simulation des Oberflächenabflusses |

|

TF |

min |

Dauer |

Kalibrierungsparameter. Dauer der Kurzzeitsimulation |

|

|

TF |

min |

Längste Fließzeit |

Simulation |

Kalibrierungsparameter. Dauer der Langzeitsimulation |

|

ABRU |

mm |

Abbruchkriterium |

Simulation |

Kalibrierung der Iterationsdauer |

|

NUMR |

- |

Leitung |

Übernahmerohr mit der Übernahmeganglinie |

|

|

RENR |

- |

Ref. Berechnungslauf |

Übernahmeleitungen |

Werte der Übernahmeganglinie |

RT

Pro Berechnung darf jeder Regentyp nur einmal zugeordnet werden!

NPHI

Falls im Nachgang zur hydrodynamischen Kanalnetzberechnung eine hydraulische Zustandsbewertung geplant ist, muss das Kanalnetz mit allen Regen berechnet werden, deren jeweilige Häufigkeit einer Grenzhäufigkeit zur Einstufung in die jeweilige hydraulische Zustandsklasse entspricht.

TF

TF muss in der Kurzzeitsimulation dem ganzzahligen Vielfachen des Iterationsintervalls DTI entsprechen. DTI wird dem zugeordneten Regentyp entnommen. TF sollte um die geschätzte längste Fließzeit im Hydrauliknetz größer sein als TE.

In der Langzeitsimulation beschreibt TF die längste Fließzeit im Kanalnetz. TF hängt von den hydraulischen Eigenschaften des Hydrauliknetzes ab. Der Wert sollte so hoch gewählt werden, dass die Simulation nach jedem Ereignis der Regenserie prinzipiell dann endet, wenn die zugehörigen Abflüsse das Hydrauliknetz verlassen haben.

ABRU

Sobald die eingegebene Höhendifferenz unterschritten wird, werden die Iterationen für den zugehörigen Zeitschritt beendet. Für die Eingabewerte gelten folgende Vorgaben:

|

● |

1,00 ... 50,00 |

Zulässiger Wertebereich. |

|

● |

5,00 ... 20,00 |

Empfohlener Wertebereich. |

Für den empfohlenen Wertebereich gelten folgende Erfahrungswerte:

|

ABRU |

Hydrauliknetz |

Netzelemente |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Übernahmerohre

|

|

Zugehöriges Symbol |

Übernahmerohre verbinden die Teilnetze eines mit HydroCAD zu berechnenden Kanalnetzes. Dabei wird jedes Teilnetz als eigenständiges Hydrauliknetz definiert, das mehrmals hydrodynamisch berechnet wird.

Übernahmerohre zwischen Teilnetzen

Übernahmerohre sind dann zwischen Teilnetzen erforderlich, wenn jene hydraulisch verbunden sind. Anhand der unten abgebildeten Skizze werden die Übernahmerohre über die folgenden Arbeitsschritte definiert und in die hydrodynamische Berechnung integriert:

-

Die Teilnetz-Grenzen sind unter Beachtung der Regeln für die technische Modellierung von Übernahmerohren zu planen.

-

Bei der Festlegung des jeweiligen Teilnetzes über den zugehörigen Assistenten sind alle für den Datentransfer zu den benachbarten Teilnetzen erforderlichen Übernahmerohre zu wählen.

(Im Beispiel: Alle Rohre von Teilnetz 1 nach Teilnetz 2 und 3). -

Formular "Hydraulische Berechnung":

- Anlegen einer Berechnung je Teilnetz (Im Beispiel 3 Datensätze).

- Anlegen eines Berechnungslaufes (per Hierarchische Ansicht) je Berechnung und Regentyp.

- Wichtig: Für jeden Berechnungslauf einer Berechnung ist ein anderer Regentyp zu wählen! -

Berechnung des am Anfang der "Abfluss-Hierarchie" stehenden Teilnetzes 1.

-

Teilnetz 2 und 3, Formular "Berechnungslauf", Register "Übernahmeleitungen":

- Wahl des Berechnungslaufs von Teilnetz 1 für alle Anfangsleitungen. -

Berechnung von Teilnetz 2 und 3.

-

Teilnetz 1, Formular "Berechnungslauf", Register "Übernahmeleitungen":

- Wahl des Berechnungslaufs von Teilnetz 2 bzw. 3 für die Endleitungen. -

Teilnetz 1 ist erneut zu berechnen.

-

Die Schritte (6.) und (8.) sind bis zu einer hinreichenden Genauigkeit der Berechnungsergebnisse zu wiederholen.

Prinzip-Skizze

|

Teilnetz 1 |

Übernahmerohr |

Teilnetz 2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

Übernahmerohr |

Teilnetz 3 |

|

|

|

Übernahmerohre zwischen Teilnetzen

Wichtiger Hinweis

Regentyp und Simulationsdauer des jeweiligen Berechnungslaufes für Teilnetz 1 und der zugeordneten Berechnungsläufe für Teilnetz 2 und 3 müssen unbedingt übereinstimmen.

Übernahmerohre für Vorfluterpegel

Übernahmerohre für Vorfluterpegel entsprechen einem hydraulischen Ersatzsystem, für dessen Modellierung und hydrodynamische Berechnung folgende Arbeitsschritte erforderlich sind:

-

Das Hydrauliknetz ist über den zugehörigen Assistenten festzulegen. Die Übernahmerohre des jeweiligen Vorfluterpegels sind dabei als Endrohre zu definieren.

-

Formular "Hydraulische Berechnung":

- Anlegen einer Berechnung für das Hydrauliknetz.

- Anlegen einer Berechnung für alle Vorfluterpegel (Wahl desselben Hydrauliknetzes).

- Anlegen eines Berechnungslaufes (per Hierarchische Ansicht) je Berechnung und Regentyp.

- Wichtig: Für jeden Berechnungslauf einer Berechnung ist ein anderer Regentyp zu wählen! -

Formular "Haltung (Hydraulik)":

Öffnen des Formulars "Ergebnisse pro Berechnungslauf" über die Hierarchische Ansicht. -

Je Übernahmerohr sind im Formular "Ergebnisse pro Berechnungslauf" folgende Schritte durchzuführen:

- Anlegen eines neuen Datensatzes.

- Wahl des Vorfluterpegel - Berechnungslaufes für jeden neu angelegten Datensatz.

- Speichern des jeweiligen Formulars.

- Eingabe der Ganglinienwerte (Vorfluterpegel) gemäß (5.). -

Manuelle Eingabe der Vorfluterpegel (mindestens 2 Tabellenzeilen):

- Wichtig: Die Eingabe der Werte ist nur für Spalte "T [min]" und "H ab [m]" erforderlich.

- Wichtig: Der erste Wert von "T [min]" muss unbedingt "0" betragen.

- Wichtig: Der Maximalwert von "T [min]" muss der Simulationsdauer entsprechen. -

Formular "Hydraulische Berechnung":

- Wahl der Berechnung des Hydrauliknetzes.

- Navigation in das Formular "Berechnungslauf", Register "Übernahmeganglinien".

- Wahl der Vorfluterpegel - Berechnungsläufe für die Endleitungen jedes Rechenlaufes.

- Start der Berechnung.

Wichtiger Hinweis

Regentyp und Simulationsdauer des jeweiligen Berechnungslaufes müssen unbedingt mit den korrespondierenden Werten der zugeordneten Vorfluterpegel - Berechnungsläufe übereinstimmen.

Technische Modellierung

Die Regeln zur Modellierung sind unbedingt einzuhalten. Andernfalls können ungünstige Randbedingungen zu Berechnungsergebnissen führen, die gravierend von der Berechnung des Kanalnetzes über ein einziges Hydrauliknetz abweichen.

Prüfkriterien

Für jedes Übernahmerohr müssen die Ganglinien zwei Prüfkriterien erfüllen. Die Prüfkriterien müssen nach einer vertretbaren Zahl an Rechenläufen erfüllt sein:

-

Zusätzliche Rechenläufe bewirken keine Änderung der Ganglinienwerte.

-

Die über das obere / untere Teilnetz (Hydrauliknetz) berechneten Ganglinienwerte sind identisch.

Modellierungskriterien

Bei Nichterfüllung der Prüfkriterien muss die Wahl der Übernahmerohre anhand der im Folgenden beschriebenen vier Modellierungskriterien optimiert werden.

Wenig Übernahmerohre

|

|

Günstiges Modellierungskriterium. |

Übernahmerohre erhöhen den Rechenaufwand. Daher sollten alle Teilnetze mit möglichst wenig Übernahmerohren modelliert werden.

Minimale Rückstaugefährdung

|

|

Günstiges Modellierungskriterium. |

Durch Übernahmerohre mit minimaler Rückstaugefährdung werden die Modellierungskriterien meistens erfüllt:

|

Rückstaugefährdung |

Übernahmerohr |

Übergang zum Folgerohr |

|

Keine |

Druckrohr |

Beliebig |

|

Gering |

Freigefällerohr |

Absturz |

|

|

|

Gefälleknick nach unten |

Hohe Rückstaugefährdung

|

|

Ungünstiges Modellierungskriterium. |

Für Übernahmerohre mit hoher Rückstaugefährdung werden die Modellierungskriterien öfter nicht erfüllt. Daher sollten solche Übernahmerohre in der Planung vermieden werden.

An Sonderbauwerk

|

|

Unsinniges Modellierungskriterium. |

An Sonderbauwerke grenzende Übernahmerohre erfüllen fast nie die Modellierungskriterien und sind daher in der Planung unbedingt zu vermeiden.

Modellierung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Zur Modellierung des Entwässerungssystems wird dieses in logisch sinnvolle Modellelemente mit jeweiliger charakteristischer hydraulischer Funktionalität aufgegliedert. Jedes Modellelement bildet dann im zugehörigen Kontrollraum des Entwässerungssystems den Abfluss unter Nutzung der relevanten mathematisch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten ab. In der digitalen Umsetzung der Modellierung sind die Modellelemente über Knotenpunkte miteinander verknüpft, an denen sogenannte Knotenbedingungen gelten:

|

Beispiele |

||

|

Fläche mit Belastung |

Gebiet, Einzugsfläche, Teilflächenart, Trockenwetter, Regen |

|

|

Offene / geschlossen Leitung |

Freigefällekanal, Druckleitung, Düker, Bachlauf, Flussstrecke |

|

|

Speicherraum |

Rückhaltebecken, Pumpensumpf, Klärbecken, See |

|

|

Station zur Aufteilung |

Streichwehr, Springüberlauf, Rohrverzweigung, Hochpunkt |

|

|

Armatur (Durchfluss, Wassertiefe) |

Schieber, Klappe, Wirbelventil, bewegliches Wehr, Pumpe |

Modellelemente

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Modellelemente sind wie folgt in die Benutzeroberfläche von BaSYS HydroCAD integriert:

|

|

|

● |

|

|

|

|

|

● |

|

Regentyp - Bibliothek - Alle Simulationsarten |

|

|

|

● |

|

Trockenwetterabfluss - Bibliothek - Alle Simulationsarten |

|

|

|

● |

|

Fremdwassertyp - Bibliothek - Langzeit-/Schmutzfrachtsimulation |

|

|

|

● |

|

Trockenwettertyp - Bibliothek - Langzeit-/Schmutzfrachtsimulation |

|

|

|

● |

|

Schmutzfrachttyp - Bibliothek - Schmutzfrachtsimulation |

|

|

|

● |

|

Oberflächentyp - Bibliothek - Alle Simulationsarten |

|

|

|

● |

|

Einzugsfläche - Entwässerungsanlage |

|

|

|

● |

|

Gebiet - Entwässerungsanlage |

|

|

|

● |

|

|

|

|

|

● |

|

Digitale Umsetzung

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Abschnitt geht es um folgende Themen:

Erforderliche Parameter

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Wirkungsweise jedes der genannten Elemente kann über die hydrodynamischen Gleichungen des zugehörigen mathematischen Abflussmodells beschrieben werden. Für jedes Element sind die folgenden Parameter erforderlich, über welche seine hydraulischen Randbedingungen modelliert werden:

-

Geometrische Parameter

-

Hydraulische Parameter

-

Netztopologie-Parameter (gegenseitige logische Verknüpfung mit den anderen Elementen)

Über die genannten Parameter wird das digitale Modell des Entwässerungssystems generiert.

Knotenbedingungen

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Abschnitt geht es um folgende Themen:

Zufluss in die Berechnungsstrecke

|

|

Zugehöriges Symbol |

Ist die Berechnungsstrecke eine Anfangshaltung ohne Zuflüsse, so gilt die triviale Randbedingung:

|

Q a |

= |

0 |

|

[m³ / s] |

Falls der Knoten eine Übergabestelle eines benachbarten Hydrauliknetzes ist, muss als Randbedingung eine Funktion der Form Qa = f(t) vorgegeben werden. Hat der Knoten m Zuflusskanäle i, so ergibt sich der Abfluss Qa in die Berechnungsstrecke als Summe der Zuflüsse Qe der einmündenden Kanäle. Zweigen am Knoten n Kanäle j ab, so lautet die Knotenbedingung:

|

|

n |

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

Σ |

Q |

a |

= |

Σ |

Q |

e |

|

|

[m³ / s] |

|

|

j = 1 |

|

|

|

i = 1 |

|

|

|

|

|

Abflussverhältnisse an Verzweigungen

Da für jeden der j Abflusskanäle eine Randbedingung benötigt wird, muss für den zweiten (und jeden weiteren abzweigenden Kanal) eine weitere Gleichung gefunden werden, aus der sich Qa berechnen lässt. Ist die Wassertiefe im Knoten (Schacht, Verzweigungsbauwerk) niedriger als die Sohle des höheren Abzweigrohres 2, so gilt wiederum die triviale Gleichung:

|

Q a2 |

= |

0 |

|

[m³ / s] |

Bei höheren Wasserständen liefert die Tatsache, dass im Knoten ein für beide Abflussrohre gemeinsamer Wasserspiegel existiert, eine weitere Gleichung:

|

ya1 |

+ |

cs1 |

· |

va1² |

/ |

2g |

= |

ya2 |

+ |

cs2 |

· |

va2² |

/ |

2g |

+ |

Δz |

|

[m] |

mit:

|

cs1 ; cs2 |

: |

Verlustbeiwerte als |

|

f(ya;D) |

|

Diese Gleichung gilt nur bei strömenden Abflussverhältnissen. Ist im höheren Abzweigrohr der Normalabfluss schießend, so stellt sich u. U. am Einlauf die Grenztiefe ein, und die Bestimmungsgleichung für Qa2 lautet:

|

Q a2 |

= |

( |

g |

· |

A2 |

3 |

/ |

b2 |

) |

0,5 |

|

[m³ / s] |

Bei Wasserständen im Schacht über dem Scheitel des Abzweigrohres erfolgt der Abfluss in das Abzweigrohr u. U. nach dem Ausflussgesetz von Torricelli;

|

Q a2 |

= |

μ |

· |

A2 |

· |

( |

2g |

· |

[ |

ya1 |

+ |

hv1 |

- |

Δz |

- |

D |

/ |

2 |

] |

) |

0,5 |

|

[m³ / s] |

mit:

|

D |

: |

|

Höhe des Abzweigrohrs |

|

[m] |

|

hv |

= |

cs |

· |

v² |

/ |

2g |

|

|

[m] |

Ist das Abzweigrohr von unten eingestaut, so fließt Wasser rückwärts aus dem Abzweigrohr und es gilt:

|

Q a2 |

= |

- |

( |

g |

· |

A2 |

3 |

/ |

b2 |

) |

0,5 |

|

[m³ / s] |

Das heißt, an der Kante stellt sich die Grenztiefe ein. Ist die Wassertiefe im Schacht größer als die Grenztiefe, so gilt wiederum:

|

ya1 |

+ |

hv1 |

= |

ya2 |

+ |

Δz |

|

[m] |

Welche der sechs genannten Gleichungen gerade zutreffend ist, hängt also von den Wasserspiegelhöhen in den Abzweigrohren ab. Diese sind aber wiederum eine Funktion der Abflüsse.

Rückstau in die Berechnungsstrecke

|

|

Zugehöriges Symbol |

Bei einem Zuflussrohr zum Knoten und einem Abflussrohr liefert der Energiesatz (Bernoulli) unter Berücksichtigung der Impulsverluste durch Geschwindigkeitsänderung (Borda-Carnot):

|

ye |

= |

ya |

+ |

( |

va² |

- |

ve² |

) |

/ |

2g |

+ |

cB |

· |

( |

va |

- |

ve |

)² |

/ |

2g |

+ |

cS |

· |

va² |

/ |

2g |

- |

Δz |

|

[m] |

mit:

|

cB |

: |

|

Beiwert für den Impulsverlust |

|

[-] |

|

cS |

: |

|

Verlustbeiwert für den Schacht |

|

[-] |

|

Δz |

: |

|

Sohlkantenunterschied zwischen Zu- und Abflussrohr |

|

[m] |

cB und cS sind abhängig von der Form des Schachtbauwerkes, cS zusätzlich vom Wasserstand im Schacht. Schachtverluste treten am weiterführenden Kanal und Impulsverluste treten bei Querschnittseinengungen auf. Bei Regelschächten (siehe A 241, DWA 3/1994) treten bei Wassertiefen ≤ ≈ 0,95 hvoll keine Schachtverluste auf. Darüber steigen sie linear von Null auf folgenden Wert an (siehe DWA-Arbeitsblatt A 110, DWA 8/1988):

|

ξ e |

= |

0,005 |

/ |

hvoll |

|

[-] |

Also haben kleine Rohre wegen der hydraulisch ungünstigen Schachtgestaltung hohe, große Kanäle dagegen sehr kleine Schachtverluste. Beispielsweise ergibt sich für einen Kanal 2,50 / 2,50 m ein Verlust von hve = 0,02·vu²/2g. Der Schachtverlust bezieht sich also nur auf Verluste im Einstiegsschacht beim Einstau des weiterführenden Kanals.

Bei Verzweigungen wird unterschieden zwischen dem tieferen, geradeaus führenden Rohr und dem höheren, seitlich abzweigenden Rohr. Die Schachtverluste sind höher als bei einem einfachen Schacht und abhängig von der relativen Lage der Sohl- und Scheitelhöhen der beiden Rohre zueinander. Weiterhin wird beim Abzweigrohr angenommen, dass die Wassertiefe am Einlauf mindestens gleich der Grenztiefe ist.

Bei strömendem Abfluss im Zuflussrohr sind die Wassertiefen ya und ye mindestens gleich der Grenztiefe. Ist die berechnete Wassertiefe kleiner, so ergibt sich also ye aus der impliziten Gleichung:

|

Q e |

- |

( |

g |

· |

Ae |

3 |

/ |

b |

) |

0,5 |

= |

0 |

|

[m³ / s] |

Bei mehreren Zu- bzw. Abflussrohren lassen sich mit dem Impulssatz - unter Berücksichtigung der Fließrichtung - mittlere Geschwindigkeiten vem und vam im Vereinigungsbauwerk berechnen. Für ein Zuflussrohr i ergibt sich damit:

|

yei |

= |

ya1 |

+ |

( |

vam² |

- |

vem² |

) |

/ |

2g |

+ |

cB |

· |

( |

vam |

- |

vem |

)² |

/ |

2g |

+ |

cS |

· |

va1² |

/ |

2g |

- |

Δz |

|

[m] |

Wie zu sehen ist, liegt hiernach der Wasserspiegel in allen rückgestauten Zuflussrohren gleich hoch, die Energiehöhe dagegen nicht.

Die in der Literatur verschiedentlich zu findenden Formeln für den Einmündungsverlust wurden für Rohrverbindungen von Druckleitungen aufgestellt und lassen sich nicht ohne weiteres auf die in der Kanalisationstechnik üblichen Verhältnisse übertragen (Bauwerksgestaltung, schießender Abfluss, Rückfluss).

Hat der Knoten kein Abflussrohr, ist er also ein Endschacht, so ist eine Randbedingung der Form ye = f(t) vorzugeben. Dies können z. B. Rückstauhöhen aus einem unterhalb liegenden Berechnungsgebiet sein, der konstante Wasserstand eines Sees oder die wechselnden Tidewasserstände bei einem Regenauslass ins Meer.

|

|

|

|

Einmündung: Grundriss |

Einmündung: Schnitt A-A |

Lokale Verluste

|

|

Zugehöriges Symbol |

Örtlich konzentrierte Verluste entstehen im Kanalsystem durch lokale Störungen im Abfluss und damit verbundene Ablösungen und Wirbelbildungen. Dazu gehören plötzliche Querschnittsänderungen wie eine Profiländerung ohne Übergang sowie Umlenkungen wie ein 90°-Krümmer oder eine senkrechte Einmündung. Diese lokalen Verluste werden im Extremfall (zumeist Fließgeschwindigkeiten > 3 m/s) nicht über die GVM-Standardverlustansätze berücksichtigt. Für die betreffenden Rohre ist folgende manuelle Ersatzmodellierung möglich:

Ausgangsgleichungen

Für die örtlichen Verluste in der erweiterten Bernoulli'schen Gleichung wird allgemein folgender empirischer Ansatz verwendet:

|

|

hv |

= |

ζ |

· |

|

|

|

[m] |

Gleichung (a) |

Dagegen berechnen sich die integralen Reibungsverluste der Leitung über:

|

|

hv |

= |

λ |

· |

|

|

|

[m] |

Gleichung (b) |

Durch Addition von Gleichung (a) und (b) lässt sich eine erhöhte Widerstandszahl λ' herleiten:

|

|

λ' |

= |

|

· |

ζ |

+ |

λ |

|

|

[-] |

Gleichung (1) |

Die Äquivalenzumformung von Gleichung (a) und (b) ergibt die äquivalente Länge L' für die relevanten örtlichen Verluste:

|

|

L' |

= |

|

· |

D |

|

|

[m] |

Gleichung (2) |

Für turbulente Strömung errechnet sich die Widerstandszahl λ gemäß Prandtl-Colebrook über die Formel:

|

|

λ |

= |

|

|

|

[-] |

Gleichung (3) |

Die Umformung der Gleichung ergibt Verlustbeiwert k, der Ersatz von λ durch λ' gemäß Gleichung (1) die erhöhte betriebliche Rauigkeit k' eines Rohres mit örtlichen Verlusten:

|

|

k' |

= |

D |

· |

10 |

|

|

|

[-] |

Gleichung (4) |

Dabei wird für v > 3 m/s folgende Annahme getroffen:

|

Re |

® |

∞ |

|

[-] |

In allen Gleichungen kann der Durchmesser auch durch den hydraulischen Radius ersetzt werden:

|

|

D |

= |

4 |

· |

Rh |

|

|

[m] |

Erhöhte Rohrlänge L'

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Lösungsansatz wird die Rohrlänge vergrößert, um die lokalen Verluste zu modellieren. Als Ersatzwert wird die Länge L' angegeben.

So geht's:

-

Berechnung von k/D. Dabei ist auf die richtigen Dimensionen, also k und D jeweils in Millimeter oder Meter, zu achten!

-

Berechnung der Widerstandszahl λ über Gleichung (3).

-

Festlegung des Verlustbeiwertes ζ.

-

Berechnung von L' über Gleichung (2).

Die erhöhte Rohrlänge L' ist manuell im Formular Haltung (Hydraulik) in das Feld Länge einzugeben. Bei der hydraulischen Berechnung wird dann anstelle des Stammdatenfeldes dieser Ersatzwert verwendet, ohne dass die exakte Länge des Rohres verändert werden muss. Vorsicht! Eine Verletzung der Randbedingung v < 3 m/s kann zu L' < L führen. Der Wert von L' ist dann nicht maßgebend!

Erhöhte Rohrrauigkeit k'

|

|

Zugehöriges Symbol |

In diesem Lösungsansatz wird die Rohrrauigkeit erhöht, um die lokalen Verluste zu modellieren. Als Ersatzwert wird die Rohrrauigkeit k' angegeben.

So geht's:

-

Berechnung von k/D. Dabei ist auf die richtigen Dimensionen, also k und D jeweils in Millimeter oder Meter, zu achten!

-

Berechnung der Widerstandszahl λ über Gleichung (3).

-

Festlegung des Verlustbeiwertes ζ.

-

Berechnung der Ersatz-Widerstandszahl λ' über Gleichung (1).

-

Berechnung von k' über Gleichung (4).

Die erhöhte Rohrrauigkeit k' ist manuell im Formular Haltung (Hydraulik) als k-, kb-Wert einzugeben. Diese wird dann in der hydraulischen Berechnung abweichend vom allgemeinen Vorgabewert gemäß Formular Hydraulik-Optionen verwendet. Vorsicht! Eine Verletzung der Randbedingung v < 3 m/s kann zu k' < k führen. Der Wert von L' ist dann nicht maßgebend!

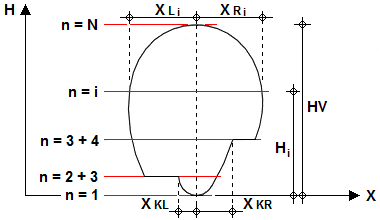

Abflussbildung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Bei der Berechnung des Oberflächenabflusses werden die komplexen Zusammenhänge zwischen gefallenem Niederschlag und dem Abfluss auf der Oberfläche erfasst. Es erfolgt eine Umwandlung eines Regenereignisses in einen Oberflächenabfluss unter Berücksichtigung der Art des Regenereignisses, der Oberflächenzusammensetzung und der Verluste infolge Verdunstung, Benetzung, Muldenauffüllung sowie Versickerung. Die Verluste sind vornehmlich vom Befestigungsgrad, der Neigung der Oberfläche sowie von der Art des Untergrundes abhängig.

Der Oberflächenabfluss aus einem Niederschlagsereignis wird getrennt für die befestigten Flächen (Straßen, Dächer, Gehwege, etc.) und unbefestigten Flächen bestimmt. Das Programm ermittelt Oberflächenabflussganglinien, die die zu erwartenden Zuflüsse ins Kanalnetz für verschiedene Berechnungsregen in ihrer zeitlichen Abfolge darstellen.

Die hydraulische Modellierung ist mit folgenden Elementen der Flächenbelastung, Flächendetaillierung und Abflussbildung verknüpft:

Hydraulische Modellierung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Der Abfluss von einer beregneten Oberfläche ist gemäß Saint-Venant über die Kontinuitätsgleichung und die Bewegungsgleichung beschreibbar. In die Kontinuitätsgleichung geht der effektive Niederschlag ein, aus dem die Verluste durch Mulden, Benetzung, Versickerung und Verdunstung eliminiert sind. Der Fließweg von den Einzugsflächen in die Haltungen wird über die Streifenbreite berücksichtigt. Der Abschnitt schließt mit Modellierungsgrundsätzen für den Regenwasserabfluss ins Schmutzwassersystem ab.

Kontinuitätsgleichung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Kontinuitätsgleichung lautet:

|

|

|

+ |

dx |

- |

ie |

= |

0 |

|

|

[m/s] |

Bewegungsgleichung

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Bewegungsgleichung lautet:

|

|

|

+ |

v |

· |

|

+ |

g |

· |

|

- |

g |

· |

( |

IS |

- |

IR |

) |

+ |

|

= |

0 |

|

|

[m/s²] |

mit:

|

r |

: |

|

Niederschlagsintensität |

|

[ |

|

] |

|

ie |

: |

|

Effektiver Niederschlag |

|

[ |

|

] |

|

q |

: |

|

Spezifischer Abfluss |

|

[ |

|

] |

|

x |

: |

|

Entfernung in Fließrichtung |

|

[m] |

|

h |

: |

|

Wassertiefe |

|

[m] |

|

v |

: |

|

Fließgeschwindigkeit |

|

[m/s] |

|

t |

: |

|

Zeit |

|

[s] |

|

IS |

: |

|

Neigung der Oberfläche |

|

[-] |

|

IR |

: |

|

Reibungsgefälle |

|

[-] |

|

g |

: |

|

Erdbeschleunigung |

|

[m/s²] |

Schema des Oberflächenabflusses

Ein Größenvergleich der einzelnen Terme in der Bewegungsgleichung ergibt für den Oberflächenabfluss, dass die Beschleunigungsglieder und der Impuls der fallenden Regentropfen vernachlässigbar (bzw. im Reibungsgefälle mit erfassbar) sind. Die Bewegungsgleichung lautet dann:

|

|

|

= |

IS |

- |

IR |

|

|

[m/m] |

Als Beziehung für das Reibungsgefälle lR hat sich bei der Berechnung des Oberflächenabflusses die Manning-Strickler-Formel mit dem Geschwindigkeitsbeiwert ks durchgesetzt:

|

|

q |

= |

ks |

· |

h |

5/3 |

· |

IR |

0,5 |

|

|

[ |

|

] |

Bei Annahme einer linearen Zunahme des spezifischen Abflusses auf der Fließstrecke x vereinfacht sich einerseits die Kontinuitätsgleichung zu

|

|

|

+ |

qe(t) |

= |

ie(t) |

|

|

[m/s] |

qe ist hierbei der Gesamtabfluss am unteren Ende der Fläche mit der Länge L:

|

|

qe |

= |

|

· |

he |

5/3 |

· |

IS |

0,5 |

|

|

[ |

|

] |

Andererseits lässt sich damit die mittlere Wassertiefe auf der Oberfläche berechnen:

|

|

|

|

|

|

L |

|

|

|

|

||

|

|

h |

m |

= |

|

∫ |

hdx |

|

|

[m] |

||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

Das Integral lässt sich wie folgt auflösen:

|

hm |

= |

|

· |

he |

|

|

[m] |

Somit reduziert sich das System partieller Differentialgleichungen zu einer einzigen Differentialgleichung:

|

|

|

+ |

|

· |

( |

|

) |

5/3 |

· |

IS |

0,5 |

= |

ie(t) |

|

|

[m/s] |

In der Gleichung ist h die mittlere Abflusstiefe auf dem Teil der Oberfläche, der bereits zum Abfluss beiträgt. Mit der Differenzenform obiger Gleichung

|

|

h2 |

- |

h1 |

+ |

0,5 |

· |

( |

Q1 |

+ |

|

· |

[ |

1,6 |

· |

h2 |

] |

5/3 |

· |

IS |

0,5 |

) |

· |

Δt |

- |

ie(t) |

· |

Δt |

= |

0 |

|

|

[m] |

und den im folgenden Abschnitt angegebenen Formeln zur Berechnung des effektiven Niederschlags lässt sich nun ein implizites Gleichungssystem aufstellen, das zur Bestimmung der Unbekannten (h bzw. qe) zum Zeitpunkt t + Dt ausreicht. Zur Lösung wird ein Newton-Algorithmus verwendet.

Effektiver Niederschlag

|

|

Zugehöriges Symbol |

Der für den Oberflächenabfluss effektive Niederschlag ie ergibt sich aus dem gefallenen Regen abzüglich der für den Abflussvorgang verlorenen Wassermengen, der sogenannten Verluste:

-

Benetzungsverluste (B)

-

Muldenauffüllung (M)

-

Verdunstung (V)

-

Versickerung (f)

Die Benetzungsverluste sind ein Schwellenwert, also zeitunabhängig.

Die zufällige Verteilung der Oberflächenunebenheiten und der damit räumlich unterschiedliche Muldenrückhalt bedingen, dass die momentanen Muldenverluste abhängig sind von der gerade zur Verfügung stehenden Wassermenge sowie dem Flächenanteil, dessen Muldenvolumen kleiner als diese Wassermenge ist. Sehr flache Mulden und ebene Flächen liefern bereits kurz nach Beendigung des Benetzungsvorganges einen Abfluss. Mit anhaltendem Niederschlag tragen immer tiefere Mulden zum Abfluss bei.

Bei Nachrechnung von Messungen an Testflächen ergab die Verwendung einer gestutzten Normalverteilung für die Muldentiefen eine gute Übereinstimmung mit den Abflussmessungen (Königer 1976).

Die Annahme einer großen Streuung der Muldentiefen bewirkt eine s-förmige Anlaufkurve und ein langes Nachlaufen, eine kleine Streuung einen plötzlichen Beginn des Abflusses und ein abruptes Ende bei durchlässigen Flächen.

Für den Anfangsverlust wird für jede in einem Teileinzugsgebiet vorkommende Oberflächenart (maximal drei; z.B. Verkehrsflächen, Dachflächen, Grünflächen) je ein Wert vorgegeben, der programmintern zu einem Drittel als vom Gefälle unabhängiger Benetzungsverlust und zu zwei Dritteln als mit dem Gefälle abzumindernde mittlere Muldentiefe aufgeteilt wird:

|

|

ML |

= |

ML=0 |

· |

( |

1 |

- |

L |

) |

3 |

|

|

[m] |

Die Verdunstung wird als konstanter Dauerverlust angesetzt. Die Versickerung auf durchlässigen Flächen wird durch die Gleichung von Horton beschrieben:

|

|

f(t) |

= |

fc |

+ |

( |

f0 |

- |

fc |

) |

· |

e |

-k·t |

|

|

[m/s] |

mit:

|

fc |

: |

|

Endversickerung (t ® ¥) |

|

[m/s] |

|

f0 |

: |

|

Anfangsversickerung (t = 0) |

|

[m/s] |

|

k |

: |

|

Rezessionskonstante |

|

[1/min] |

|

t |

: |

|

Zeit |

|

[min] |

Diese Gleichung gibt die theoretische Versickerungskapazität an, wenn auf der Oberfläche mehr Wasser zur Verfügung steht, als der Boden aufnehmen kann. Ist die Regenintensität kleiner, oder ist nach der Regenspende nicht mehr genügend Vorrat auf der Oberfläche vorhanden, so wird der Parameter t2 durch Gleichsetzen der im Berechnungsintervall zur Verfügung stehenden Wassermenge DW mit dem Integral der Versickerungsgleichung ermittelt:

|

|

ΔW |

= |

fc |

· |

( |

t2 |

- |

t1 |

) |

- |

( |

f0 |

- |

fc |

) |

· |

( |

e |

-a·t2 |

- |

e |

-a·t1 |

) |

|

|

[m] |

Darin sind t1,2 die Größen des Parameters t am Beginn bzw. Ende des Berechnungsintervalls.

Bei schwachen Niederschlägen und nach Regenende hängt die effektive Versickerung von der Verteilung der Bodenunebenheiten ab, da nur auf den von Wasser bedeckten Flächenanteilen die Versickerungskapazität ausgenutzt werden kann.

Auf undurchlässigen Flächen entleeren sich die Mulden in gleicher Weise durch die Verdunstung nach Regenende.

Der in die Kontinuitätsgleichung einzusetzende effektive Niederschlag ergibt sich zusammenfassend aus der Ungleichung

|

ie |

(t) |

· |

Δt |

≤ |

r(t) |

· |

Δt |

- |

fe |

(h, τ, r) |

· |

Δt |

- |

B |

- |

M(h) |

- |

V |

· |

Δt |

|

[m] |

Da die zeitliche Abfolge der Verluste auf Flächen mit unterschiedlichen hydrologischen Parametern verschieden ist, wird die Abflussberechnung für jede dieser Flächen getrennt durchgeführt. Erst die Abflussganglinien werden entsprechend den Flächenanteilen Ai von Straßen, Dachflächen und Grünflächen in einem Einzugsgebiet überlagert:

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q(t) |

= |

Σ |

q |

e |

(t) |

· |

A |

i |

|

|

[m³ / s] |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Streifenbreite

|

|

Zugehöriges Symbol |

Die Festlegung der Streifenbreite erfolgt über ein iteratives Verfahren. Die Streifenbreiten sind aber vorzugeben, damit diese bei der Datenprüfung im Vorfeld der eigentlichen Kanalnetzberechnung auf ihre Plausibilität untersucht werden können.

Die Kontrolle der Streifenbreiten erfolgt per Datenprüfung (siehe Protokolldatei DATEST.DAT). Diese Protokolldatei enthält eine Tabelle der mittleren Streifenbreiten und Befestigungsgrade für alle Oberflächentypen.

Vereinfachte Berechnungsformeln

Die Streifenbreiten der einzelnen Teilflächenarten können vereinfacht wie folgt berechnet werden:

|

● |

Grünfläche: |

SBR = MSBR · (1-GAMMA) |

|

● |

Straßenfläche: |

SBR = MSBR · GAMMA · (1-GADA) |

|

● |

Dachfläche: |

SBR = MSBR · GAMMA · GADA |

Dabei ist GADA der Dachflächenanteil und GAMMA der Befestigungsgrad der Teileinzugsfläche.

Gefälleabhängige Wertkorrektur

In der Berechnung werden die einzelnen Streifenbreiten zusätzlich in Abhängigkeit vom mittleren Fließgefälle GEF nach folgender Formel vergrößert:

|

SBR' |

= |

SBR |

· |

( |

1 |

+ |

GEF² |

) |

0,5 |

|

[m] |

Dabei ist das Gefälle als absolute Zahl mit zwei Nachkommastellen zu verstehen.

Berechnungsfließstrecke

Die mittlere Streifenbreite MSBR einer Einzugsfläche ist definiert als der maximale mittlere Fließweg eines Wassertropfens vom Rand der Einzugsfläche zum Kanal. Vereinfachend kann diese Streifenbreite aus dem Quotienten von Einzugsfläche A und Haltungslänge L abgeleitet werden:

-

MSBR = A/L

Der Abfluss des Wassers von der Einzugsfläche erfolgt nicht auf der kürzesten Strecke. Durch Inhomogenitäten der Fläche sowie zusätzliche Fließwege auf der Straße und im Sinkkastenanschluss ergibt sich ein erheblich längerer Gesamtfließweg. Daher wird in GVM nicht der einfache rechnerische Fließweg, sondern der doppelte Fließweg angesetzt.

Regenwasserabfluss ins Schmutzwassersystem

|

|

Zugehöriges Symbol |

Im Berechnungsprogramm wird der Oberflächenabfluss von befestigten und unbefestigten Flächen in das Schmutzwassersystem auf die an dieser Stelle beschriebene Weise berücksichtigt.

Abfluss aus unbefestigten Flächen

Der Parameter GAMMA beschreibt den Befestigungsgrad. Ein GAMMA-Wert von 0 bedeutet zunächst nur, dass die Einzugsfläche unbefestigt ist und folglich ausschließlich die unbefestigte Fläche zum Niederschlagsabfluss beiträgt.

Sonderbedingungen für keinen Abfluss

Für den Niederschlagsabfluss in das Schmutzwassersystem gelten folgende Sonderbedingungen:

-

GAMMA = 0, ED > 0, IW = 0: Abfluss der unbefestigten Fläche wird nicht berechnet.

-

GAMMA = 0, ED = 0, IW > 0: Abfluss der unbefestigten Fläche wird nicht berechnet.

-

GAMMA = 0, ED > 0, IW > 0: Abfluss der unbefestigten Fläche wird nicht berechnet.

Abfluss bei Sonderbedingungen

Falls bei den genannten Sonderbedingungen trotzdem ein Abfluss der unbefestigten Fläche berechnet wird, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

-

GAMMA = 0,001: Vernachlässigbar kleiner Abfluss der unbefestigten Fläche wird berechnet.

Der damit verbundene Fehler liegt im Bereich der Rechengenauigkeit.

Immer Abfluss

Unter folgenden Bedingungen wird immer ein Abfluss in das Schmutzwassersystem berechnet:

-

GAMMA = 0, ED = 0, IW = 0: Abfluss der unbefestigten Fläche wird berechnet.

-

GAMMA > 0: Abfluss der befestigten und der unbefestigten Fläche wird berechnet.

Regentyp

|

|

Zugehöriges Symbol |

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

RK |

- |

Bezeichnung |

Eindeutige Bezeichnung des Regentyps |

|

|

RA |

- |

Regenart |

Formularkopf |

Herkunftsart der Regendaten |

|

TR |

min |

Dauer (Kurzzeit) |

Berechnete Gesamtdauer des Regens |

|

|

TR |

min |

Dauer |

Berechnete Gesamtdauer des Regenereignisse |

|

|

PHI |

1/a |

Häufigkeit (Kurzzeit) |

Kennwerte |

Jährliche Häufigkeit des Regens |

|

SANF |

(Zeit) |

Startdatum |

Kennwerte |

Langzeitsimulation und Datumsregen |

|

SEND |

(Zeit) |

Enddatum |

Kennwerte |

Langzeitsimulation und Datumsregen |

|

IDTRA |

min |

Zeitschritt der zugeordneten Regenereignisse |

||

|

DTI |

min |

Kurzzeitsimulation |

Zeitschritte Berechnung |

Zeitintervall der Kanalnetzsimulation |

|

DTA |

min |

Ganglinien (Kurzzeit) |

Zeitschritte Berechnung |

Zeitintervall der Ganglinie im Formular |

RK

Über die Bezeichnung wird der Regentyp dem Berechnungslauf (Oberflächenabflüsse und Kanalnetz) zugeordnet.

RA

Folgende Regenarten RA sind standardmäßig vorgegeben:

|

● |

0 |

Treppenfunktion: |

Eingabe des Regens als Treppenfunktion. |

|

● |

1 |

Mo dellregen: |

Treppenfunktion, die auf statistischen Auswertungen beruht. |

|

● |

2 |

Blockregen: |

Ähnlich wie Option (1). |

|

● |

3 |

Naturregen: |

Datumsregen (1 Tag Simulation). |

|

● |

4 |

Niederschlagskontinuum: |

Ausschließlich für die Langzeitsimulation. |

|

● |

5 |

Naturregen einer Niederschlagsserie: |

Ausschließlich für die Langzeitsimulation. |

IDTRA

IDTRA muss mit den Werten der zugeordneten Ereignisse übereinstimmen. Außerdem sind folgende Vorgaben einzuhalten:

|

● |

1 min |

Zulässiger Mindestwert |

|

● |

5 min |

Generell genutzter Wert |

DTI

DTI muss folgende Vorgaben einzuhalten:

|

● |

1 min |

Zulässiger Mindestwert. Empfohlen für die Kurzzeitsimulation der Regen- und Mischwasserabflüsse. |

|

● |

30 min |

Empfohlen für eine ausschließliche Simulation der Trockenwetterabflüsse. |

|

● |

60 min |

Zulässiger Höchstwert. |

Regenereignis

|

|

Zugehöriges Symbol |

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

RK |

- |

Nummer |

Alphanumerische Regenkennung |

|

|

TR |

min |

Dauer |

Dauer des Regenereignisses |

|

|

SANF |

(Zeit) |

Startdatum, Startzeit |

Langzeitsimulation |

Startzeitpunkt des Regenereignisses |

|

SEND |

(Zeit) |

Enddatum, Endzeit |

Langzeitsimulation |

Endzeitpunkt des Regenereignisses |

|

IDAU |

- |

Intervallzahl |

Langzeitsimulation |

Intervalle des Regenereignisses |

|

IDTR |

min |

Intervalllänge |

Langzeitsimulation |

Länge eines Intervalls |

|

T |

min |

Zeit T [min] |

Zeitpunkt T der Datenreihe |

|

|

N |

mm |

Höhe N [mm] |

Niederschlagsdaten |

Niederschlagshöhe des Intervalls |

|

r |

l/(s∙ha) |

Spende r [l/(s∙ha)] |

Niederschlagsdaten |

Regenspende des Intervalls |

RK

Mit Hilfe der Regenkennung RK und der Oberflächenkennung OFK wird die als Belastung gewünschte Oberflächenabflussganglinie in der Datei ZUSATZ.INP gefunden. Je Oberflächentyp kann ein Berechnungslauf bis zu 10 Regen verarbeiten.

Trockenwetterabfluss

|

|

Zugehöriges Symbol |

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

WVB |

l/(E∙d) |

Wasserverbrauch |

Schmutzwasseranfall |

|

|

E/HA |

l/(s∙ha) |

Schmutzwasser |

Spezifische Werte |

Schmutzwasseranfall |

|

IW |

l/(s∙ha) |

Gewerbe / Industrie |

Spezifische Werte |

Industriell-gewerblicher Abwasseranfall |

|

FREM |

l/(s∙ha) |

Fremdwasser d. Regen |

Spezifische Werte |

Fremdwasseranfall |

|

X1 |

h/d |

Tag |

Tagesstundenmittel Trockenwetterabfluss |

|

|

X2 |

h/d |

Nacht |

Faktoren Stundenmittel |

Nachtstundenmittel Trockenwetterabfluss |

|

FIW |

- |

Nacht Gewerbe / Industrie |

Faktoren Stundenmittel |

Nachtstundenmittel Industrie / Gewerbe |

|

IW |

l/s |

Gewerbe / Industrie |

Industriell-gewerblicher Abwasseranfall |

|

|

FREM |

% |

Aufschlag auf SW-Menge |

Fremdwasseranfall |

|

|

FREM |

l/(s∙ha) |

Flächenspezifische Menge |

Fremdwasser ohne Regen |

Fremdwasseranfall |

|

FREM |

l/(s∙km) |

Längenspezifische Menge |

Fremdwasser ohne Regen |

Fremdwasseranfall |

|

XQH |

- |

Stundenmittelwerte Qh |

Schmutzwasseranfall Langzeitsimulation |

|

|

XQG |

- |

Stundenmittelwerte Qg,i |

Tages- und Jahresgänge |

Industrie / Gewerbe Langzeitsimulation |

|

XQF |

- |

Monatsmittelwerte Qf |

Tages- und Jahresgänge |

Fremdwasseranfall Langzeitsimulation |

X1

Per Division des mittleren täglichen Trockenwetterabflusses durch X1 ergibt sich der mittlere Trockenwetterabfluss Qh für die Tagesstunden von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Für X1 sind Werte ≤ 24 einzugeben.

X2

Per Division des mittleren täglichen Trockenwetterabflusses durch X2 ergibt sich der mittlere Trockenwetterabfluss Qh für die Nachtstunden von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr. Für X2 sind Werte ≥ 24 einzugeben.

FIW

Für Gewerbe- und Industriebetriebe ohne Produktion in Nachtschichten kann über FIW eine erhebliche Abminderung des Nachtstundenmittels von QG erreicht werden. Mit FIW = 0 wird QG auf 0 gesetzt.

XQH

Über XQH wird ein Tagesgang Werktag für häusliches Abwasser, beispielsweise HW02, zugeordnet. Der zugehörige Tagesgang Wochenende wird automatisch zugeordnet.

XQG

Über XQG wird ein Tagesgang Werktag für gewerblich-industrielles Abwasser, beispielsweise IW01, zugeordnet. Der zugehörige Tagesgang Wochenende wird automatisch zugeordnet.

XQF

Über XQF wird der Fremdwasserjahresgang gewählt. Jeder Jahresgang ist über 12 Monatsmittelwerte definiert.

Tages- und Jahresgänge

Die Tages- und Jahresgänge stehen für die Langzeitsimulation mit / ohne Schmutzfrachten zur Verfügung. In diesem Abschnitt geht es um folgende Themen:

Zuordnung

|

|

Zugehöriges Symbol |

So geht's:

-

Die Trockenwettertagesgänge können beliebig zugeordnet werden.

-

Wird im Formular Hydraulik-Optionen ein Trockenwetterabfluss ohne gesetzten Tagesgang gewählt, so rechnet HydroCAD automatisch mit dem Kurzzeitparameter X1.

-

Für Fremdwasser-Jahresgänge wird bei fehlender Zuordnung der Wert des Kurzzeitparameters FREM für die Langzeitsimulation genutzt.

-

Die Tages- und Jahresgänge können im Formular Gebiet für die untergeordneten Einzugsflächen gewählt werden. Für die betreffenden Einzugsflächen gelten nicht die Vorageben der Hydraulik-Optionen. Die Berechnung prüft automatisch, auch für die Kurzzeitsimulation, ob je Haltung nur ein Trockenwetterabfluss zugeordnet wurde. Andernfalls wird die Berechnung vorzeitig abgebrochen.

Trockenwettertyp

|

|

Zugehöriges Symbol |

Über Standard-Hydraulik-Bibliotheken generieren können 6 unterschiedliche Trockenwettertypen angelegt werden. Die integrierten Standardwerte für das häusliche Schmutzwasser beruhen auf den Empfehlungen der DWA. Jeder Trockenwettertyp umfasst 2 Trockenwetter-Tagesgänge für häusliches und 2 Trockenwetter-Tagesgänge für gewerblich-industrielles Schmutzwasser. Je Berechnungslauf können maximal 25 Trockenwettertypen verwendet werden.

Parameterübersicht:

|

Parameter |

Einheit |

Feld |

Gruppe |

Einsatzbereich |

|

TTN |

- |

Bezeichnung |

Gruppierung von vier Tagesgängen |

|

|

TP |

- |

Typ |

Formularkopf |

Erster Buchstabe H oder I der Bezeichnung |

|

TG |

- |

Tag |

Formularkopf |

Zweiter Buchstabe W oder S der Bezeichnung |

|

NR |

- |

Nr. |

Formularkopf |

Ziffer 01 bis 99 der Bezeichnung |

|

T |

min |

|

Zeit für den Zeitschritt 30 oder 60 Minuten |

|

|

GANG |

- |

Qh·24/Qd |

Werte |

Dimensionsloser Wert des Tagesgangs |

TTN

Jeder Trockenwettertyp besitzt 4 Datensätze, deren Bezeichnung automatisch über folgende Kombination der Parameter TP + TG + NR gebildet wird. Beispielsweise besitzt ein Trockenwettertyp Datensätze mit den Bezeichnungen HW02, HS02, IW02, IS02. Der Versuch, einen Datensatz mit inkompatibler Bezeichnung zu speichern, erzeugt eine Fehlermeldung.

TP

Der Typ TP bildet das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den Charakteristika der Tagesgänge:

|

● |

H |

Häuslich: |